Il sole del solstizio d’estate del 1490 si rifletteva sui ciottoli della strada che conduceva a Pavia quando due cavalieri, seguiti dai loro accompagnatori, si fermarono davanti all’osteria dall’insegna del Saracino. Non erano viaggiatori qualunque: uno era Leonardo da Vinci, l’altro Francesco di Giorgio Martini, due dei più illustri ingegneri del Rinascimento italiano.

Era il 21 giugno 1490, e questi due giganti dell’arte e dell’architettura erano giunti a Pavia su chiamata di Ludovico il Moro. La lettera ducale dell’8 giugno precedente, indirizzata a Bartolomeo Calco, aveva sigillato il loro destino: erano stati convocati insieme ad Antonio Amadeo per affrontare una delle sfide architettoniche più ambiziose dell’epoca – la costruzione della nuova Cattedrale di Pavia.

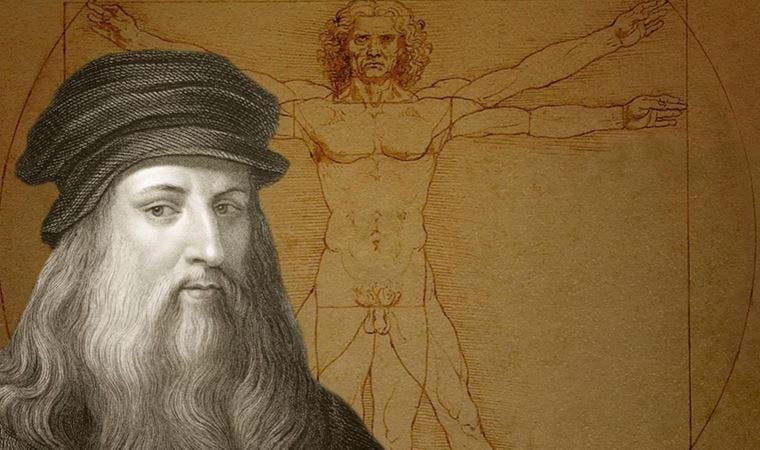

L’oste dell’insegna del Saracino dovette rimanere stupito nel vedere scendere da cavallo quegli uomini dall’aria distinta. Leonardo, con i suoi lunghi capelli e lo sguardo penetrante che sembrava scrutare ogni dettaglio dell’edificio che lo ospitava, e Francesco di Giorgio, il senese dalle mani sapienti che aveva già lasciato il suo segno nell’architettura militare e civile del tempo.

Quella sera, tra le mura dell’osteria, i due “ingeniarios” – come li definiva il documento ducale che chiamava “Franciscum Senensem et Leonardum Florentinum” – discutevano probabilmente di cupole e contrafforti, di proporzioni matematiche e soluzioni strutturali. Leonardo, che aveva già mostrato il suo genio in mille campi, portava con sé l’esperienza maturata negli studi per il tiburio del Duomo di Milano.

La Fabbriceria del Duomo di Pavia, meticolosa nella sua contabilità, annotava ogni spesa: l’alloggio per i maestri, il foraggio per i cavalli, il vino e il pane per la cena. Non sapevano di star documentando un momento irripetibile della storia dell’arte e dell’architettura.

E così, tra una portata e l’altra, tra un sorso di vino e uno schizzo su pergamena, Leonardo da Vinci lasciava il suo segno nella storia di Pavia.