La storia della prima “bottega da caffè” di Pavia ha il sapore del mistero e della tradizione. Correva l’anno 1650 quando, all’angolo tra Strada Nuova e via della Zecca, venne inaugurato un minuscolo locale destinato a cambiare le abitudini della città. Era poco più di uno sgabuzzino, ma dentro quelle mura si custodiva un tesoro: una splendida “cuccuma” di rame lucente, impreziosita da borchiette di ottone, che troneggiava su un fornelletto a carbone dolce.

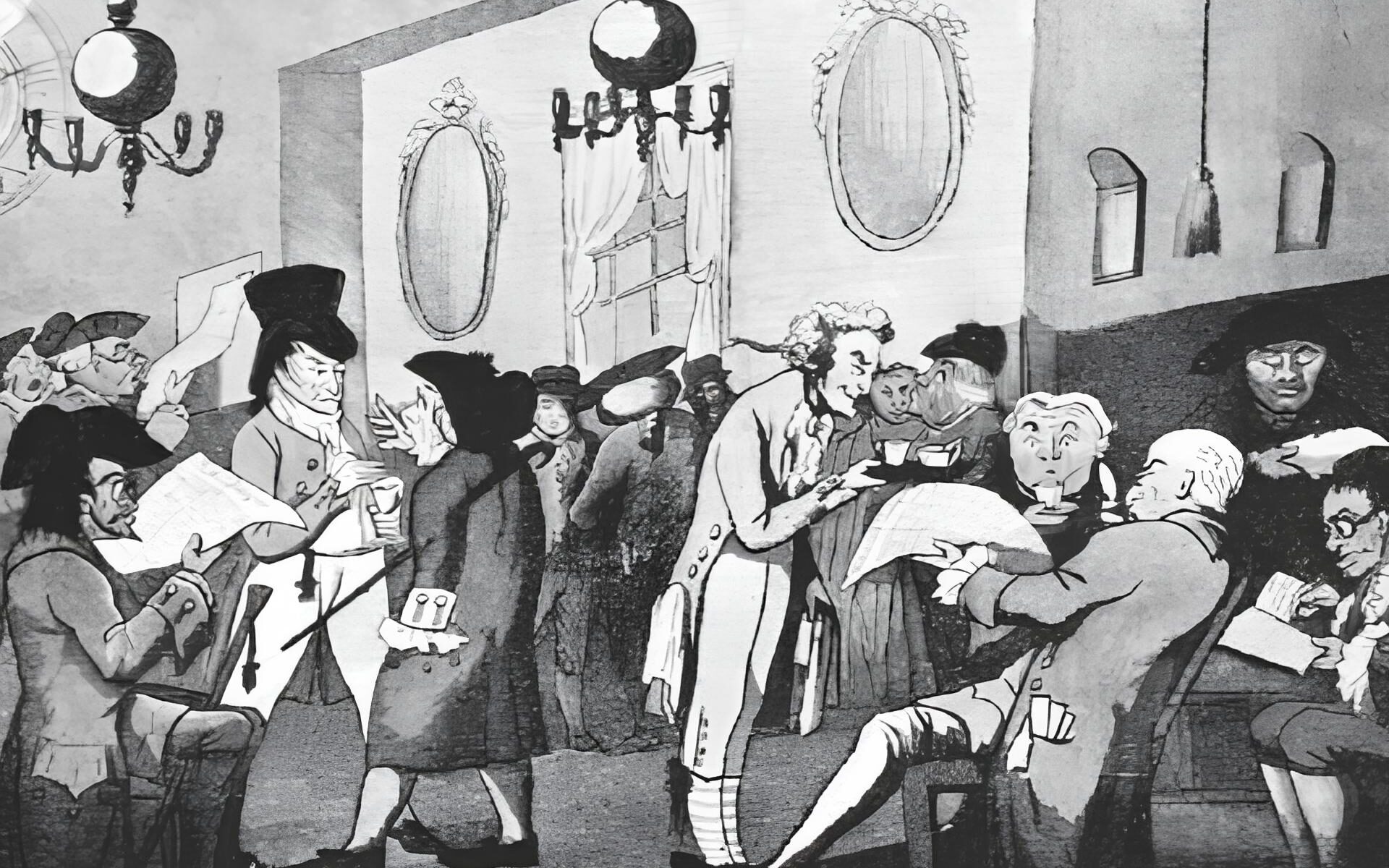

Lo spazio era essenziale: tre o quattro tavolinetti di legno grezzo con sgabelli bassi e robusti sembravano attendere pazientemente i primi avventori. Ma questo luogo era ben più di una semplice “mescita”: si trovava infatti a metà strada tra una drogheria e una farmacia. Oltre al caffè, gli scaffali ospitavano decotti di erbe e la rinomata acqua di melissa – il cui nome evocava una ninfa di Amaltea trasformata in ape per aver scoperto il miele nei tronchi degli alberi. Quest’acqua veniva considerata un rimedio portentoso, capace di curare svenimenti, mal di testa, insonnia, ipocondria e numerosi altri malanni.

Nel panorama italiano dell’epoca, Pavia si distingueva come una delle prime città – forse la prima tra quelle di provincia – ad ospitare un caffè. Prima di lei, solo grandi centri come Torino (1592), Venezia, Padova e Milano avevano fatto questa scelta pionieristica. Per fare un confronto, Londra dovette attendere il 1652 per il suo primo caffè, mentre a Parigi fu l’italiano Procopio Castelli a introdurre questa novità nel primo decennio del 1600.

Chi gestiva queste botteghe erano solitamente persone che avevano viaggiato in Oriente, nei paesi “levantini”, o loro parenti che mantenevano contatti commerciali con quelle terre lontane. Del resto, gli spacci di questa aromatica bevanda erano di chiara origine orientale.

Il cafferino di Strada Nuova, nonostante la scarsa clientela iniziale, andava guadagnando prestigio grazie alla sua anteriorità storica. I suoi primi frequentatori non erano tanto gli amanti del caffè quanto i malati – o presunti tali – e i “fissati”, persone convinte di soffrire di varie infermità. La bevanda veniva servita in tazzine di ceramica, con poco zucchero per preservare quel gusto amarognolo considerato medicamentoso.

Il profumo caratteristico del caffè tostato, che dall’Arabia si era diffuso nelle colonie tropicali e giungeva in Europa principalmente da Brasile e Antille, inondava le strade circostanti quando il caffettiere, sulla soglia del negozio, faceva girare il suo tostino. Questo strumento, formato da due mezze sfere di ferro o rame unite da aste metalliche lunghe oltre un metro, richiedeva grande perizia: i chicchi andavano tostati a fuoco lento, controllando frequentemente il grado di cottura per evitare che bruciassero.

L’abitudine di bere il caffè come digestivo o aperitivo si sviluppò molto più tardi. Per vedere a Pavia un caffè propriamente detto, con un arredamento elegante e appropriato, bisognò attendere il 1700 inoltrato. Ma quella piccola bottega all’angolo di Strada Nuova rappresentò il primo, fondamentale passo verso una rivoluzione culturale che avrebbe trasformato per sempre le abitudini sociali della città.