La cucina di corte durante le signorie dei Visconti e degli Sforza ha rappresentato uno dei momenti più raffinati e ambiziosi della storia gastronomica italiana. Le corti di Milano, ma anche quelle di Pavia e Vigevano, si distinsero per un’arte culinaria che andava ben oltre il nutrimento, diventando simbolo di potere, ricchezza e cultura. Le tavole imbandite con cibi sofisticati e abbondanti erano una vetrina delle abilità e delle risorse del casato e si presentavano come una combinazione di sapori, profumi e allestimenti scenografici, pensati per stupire gli ospiti e rinsaldare alleanze politiche.

L’Eredità dei Visconti

La cucina viscontea si formò sotto l’influenza della tradizione medievale, in cui il cibo era simbolo di classe e potere. La corte dei Visconti si stabilì a Pavia nel 1360, e divenne famosa per i banchetti che univano elementi della cucina lombarda a ingredienti esotici e preparazioni elaborate. Si fa menzione di sontuose cene organizzate per celebrare eventi politici e matrimoniali, in cui la carne di selvaggina, come cervo e cinghiale, costituiva il centro della scena. Maiale, pollame, cacciagione e spezie preziose come zafferano e cannella erano tra i protagonisti, insieme a verdure di stagione.

Pavia, città simbolo del potere visconteo, divenne un luogo centrale per i banchetti e le celebrazioni, tanto che Gian Galeazzo Visconti, primo Duca di Milano, vi fece costruire la Certosa, per la quale non risparmiò in decorazioni e lusso. Le cucine del castello e della Certosa di Pavia divennero il fulcro della produzione di piatti fastosi che richiedevano giorni di preparazione e maestria da parte dei cuochi.

Gli Sforza: Innovatori e Mecenati

Con l’avvento degli Sforza nel 1450, Milano e le città satelliti come Vigevano conobbero una trasformazione culturale. Francesco Sforza, e in seguito il figlio Ludovico il Moro, portarono una visione innovativa nelle arti e nella gastronomia, arricchendo la cucina di corte con nuovi ingredienti e tecniche. Ludovico in particolare si distinse come un raffinato gourmet e un mecenate, che promosse lo sviluppo di una cucina sofisticata e di gusto. Fu proprio sotto il suo governo che Vigevano divenne una sorta di “capitale” della corte sforzesca. Ludovico trasformò la città in una residenza di caccia e un centro di produzione agricola, dove i banchetti di corte utilizzavano i prodotti locali, come i salumi, di cui era ghiotto, e il riso, che iniziarono a essere coltivati estensivamente nella zona. Ma Ludovico aveva un debole anche per il pesce, in particolare per le “sardelle fresche” che faceva arrivare da Genova.

Le cucine di corte impiegavano molti cuochi, scalchi (maestri di cerimonie) e trincianti (addetti al taglio delle carni), figure di alta professionalità che contribuivano a rendere i banchetti un’esperienza unica e spettacolare. I banchetti degli Sforza erano caratterizzati da una presentazione scenografica dei piatti e dall’uso di ingredienti considerati rari e preziosi. Oltre alla selvaggina, molto apprezzata come simbolo di nobiltà e prestigio, comparivano sulle tavole di corte i pesci del fiume Ticino e dei laghi lombardi, e le carni pregiate come quella di fagiano e pavone.

Tra Pavia e Vigevano: Eccellenze Locali e Innovazione

Pavia e Vigevano ebbero un ruolo importante nel rifornimento della corte sforzesca, grazie alla loro fertile campagna e alla produzione di eccellenze gastronomiche. Il riso, uno degli alimenti che diventerà simbolo della cucina lombarda, iniziò a essere diffuso e coltivato in questo periodo grazie agli investimenti dei duchi, specialmente a Vigevano. Anche l’allevamento di oche e anatre, tradizionalmente diffuso nel Pavese, veniva sfruttato per la produzione di prelibatezze come il fegato d’oca, una specialità che anticipava il foie gras.

Lo Sfarzo dei Banchetti: Simbolismo e Protocolli

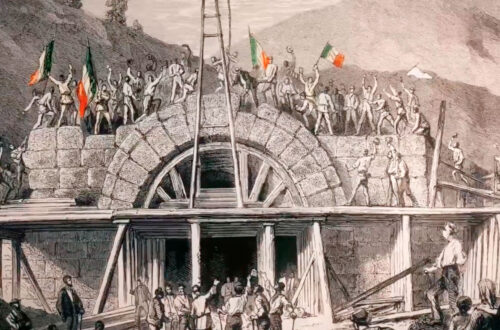

I banchetti di corte sotto gli Sforza erano veri e propri spettacoli, curati nei minimi dettagli per trasmettere un’immagine di potere e magnificenza. La disposizione delle tavole seguiva un preciso protocollo che teneva conto della gerarchia sociale, e le portate erano servite in modo che potessero essere ammirate dagli ospiti prima di essere gustate. Gli Sforza importarono anche delle figure come quella del “cuciniere”, un cuoco che aveva il compito di inventare piatti nuovi e sorprendenti. L’influenza della cucina francese si fece sentire, e preparazioni come i paté e le torte dolci iniziarono a essere sempre più presenti.

Il simbolismo dei piatti era importante quanto il gusto: alcuni banchetti presentavano pietanze a forma di animali o fiori, oppure elaborate costruzioni di marzapane o zucchero. Ludovico il Moro introdusse l’uso del cioccolato, portato da mercanti spagnoli, che compariva in dolci e bevande per stupire gli invitati. Il vino, con un occhio di riguardo verso quelli del Mezzogiorno e i marchigiani, era servito in coppe preziose e utilizzato per accompagnare i diversi momenti del banchetto.